-

Posts

3082 -

Joined

-

Last visited

-

Days Won

45

Content Type

Profiles

Forums

Gallery

Everything posted by Rector

-

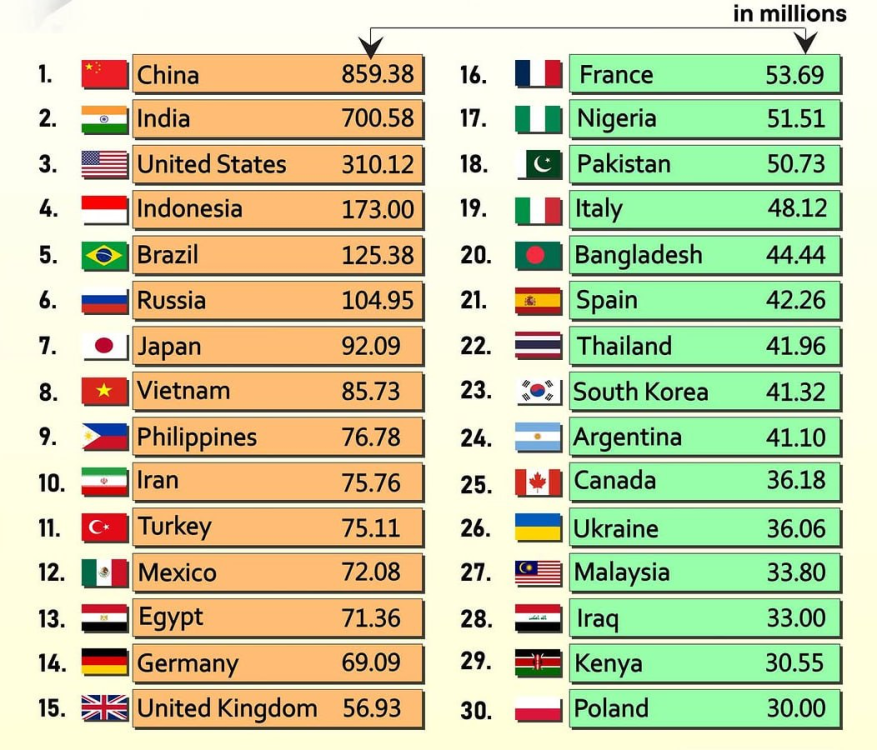

А знаете ли вы, что число пользователей смартфонов в мире превысило 5,2 миллиарда человек — почти 90% всех взрослых с выходом в интернет. Лидером остаётся Китай: более 860 миллионов пользователей, что почти в 3 раза больше, чем в США. За Китаем следуют Индия (700 млн) и США (310 млн), замыкают тройку крупнейших цифровых рынков. Интересно, что даже такие технологически развитые страны, как Германия (69 млн), Великобритания (57 млн) или Франция (54 млн), заметно уступают быстрорастущим рынкам Азии — Индонезии, Вьетнаму и Филиппинам. Расстановка сил подтверждает: будущее смартфонов — на глобальном юге.

-

Топ новости на 5 августа, вторник Церемония открытия IV Военно-спортивных игр вооруженных сил государств СНГ (Москва). Матчи первого раунда Кубка России по футболу в «пути регионов» (по 7 августа). Оглашение судебного приговора по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, обвиняемой в нарушениях в ходе финансирования запрещенной в стране партии «Шор» (Кишинев). Первое заседание комиссии парламента Турции по разоружению запрещенной и признанной в республике террористической Рабочей партии Курдистана. Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (Аваза, по 8 августа).

-

Деньги на выход: почему вкладчики начали забирать средства из банков Июнь стал первым месяцем в 2025 году, когда почти половина крупных банков зафиксировала отток срочных вкладов. Несмотря на то что средняя доходность по депозитам пока выше инфляции, россияне все чаще забирают деньги. Одни — чтобы тратить летом, другие — чтобы гасить кредиты, третьи — из-за недоверия и тревожных сигналов из соцсетей. И хотя о массовом исходе говорить рано, тренд стал заметным и для банков, и для регулятора.

-

Топ новости на 4 августа, понедельник Судебное заседание по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл» (Москва). Финал IV чемпионата «Время первых» госкорпорации «Ростех» (Москва). Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема. Заповедный край» (Камчатский край, по 18 августа). Учения «Огненный щит» с участием военнослужащих США и Румынии (Молдавия, по 18 августа). Выборы в Сенат Египта (по 5 августа). Заседание Общего пограничного комитета Таиланда и Камбоджи (Малайзия, по 7 августа).

-

Топ новости на 3 августа, воскресенье XXIII Фестиваль воздухоплавания «Небо России» (Рязанская область, по 11 августа). Международный фестиваль «Московские экстремальные игры». Полумарафон «Северная столица» (Санкт-Петербург). Заседание представителей восьми стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти в сентябре (Вена).

-

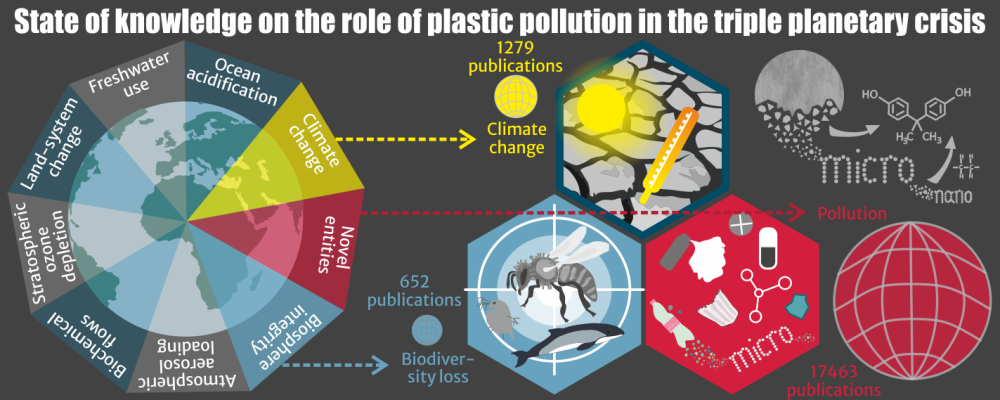

Что день грядущий нам готовит: в ООН предупреждают о «сигналах перемен» Согласно представленным в документе прогнозам о здоровье планеты и благополучии ее жителей, восемь глобальных «сдвигов» ускоряют тройной планетарный кризис изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды. Деградация природы, быстрое развитие таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), конкуренция за ресурсы, растущее неравенство и снижение доверия в обществе выделяются в числе тенденций, создающих «поликризис». Речь идет о ситуации, в которой глобальные кризисы усиливаются, ускоряются и синхронизируются. Доклад также рассматривает 18 сопутствующих «сигналов перемен», которые дают более глубокое представление о потенциальных потрясениях, как положительных, так и отрицательных, к которым мир должен подготовиться. «Отслеживая сигналы изменений и используя подход к прогнозированию, описанный в этом докладе, в том числе выходя за рамки традиционного экологического пространства, мир может избежать повторения ошибок прошлого и сосредоточиться на решениях, которые помогут противостоять будущим потрясениям», – сказала Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. Сдвиги и сигналы перемен В частности, ожидается, что к 2040 году спрос на критически важные редкоземельные элементы, минералы и металлы, необходимые для энергетического перехода, повысится в четыре раза. В результате увеличится потребность в глубоководной и даже космической добыче полезных ископаемых. Это создает потенциальные угрозы для природы и биоразнообразия, может увеличить загрязнение, а также спровоцировать новые конфликты. Хотя искусственный интеллект и цифровая трансформация могут принести пользу, они имеют серьезные экологические последствия, такие как повышенный спрос на критически важные минералы и редкоземельные элементы, а также водные ресурсы для удовлетворения потребностей центров обработки данных.

-

Топ новости на 2 августа, суббота Публикация приказов о приоритетном зачислении в вузы (по 3 августа). Церемония вручения национальной премии «Триумф года» (Москва). Празднование Ильина дня, а также мероприятия, посвященные 95-летию образования ВДВ (Москва). Автофестиваль «ПроДвижение» (Москва, по 3 августа). Фестиваль «Ночь Московского спорта». Международная олимпиада по искусственному интеллекту (Пекин, по 8 августа).

-

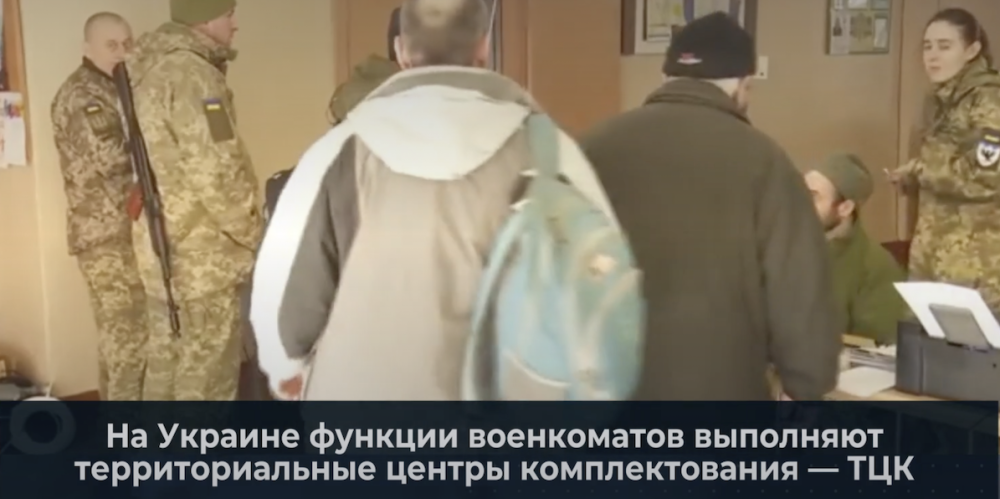

Депутат Рады сообщил об удержании ТЦК людей на футбольном стадионе Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) удерживают мобилизованных людей на стадионе «Локомотив» в Виннице. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. «ТЦК удерживают людей в здании стадиона Локомотив Винница», — написал Дмитрук. По его словам, родственники мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин и задувать газом, подчеркнул депутат. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что насильственная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводится только в десяти процентах случаев. Он добавил, что пять-десять процентов случаев, в которых происходит принудительная мобилизация в ВСУ, играют против министерства обороны страны.

-

Топ новости на 1 августа, пятница Перерасчет страховых пенсий в беззаявительном формате для работающих пенсионеров. Международный форум «Острова устойчивого развития: климатический аспект» (Сахалинская область, по 2 августа). Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» (Москва, по 14 сентября). Фестиваль молодого искусства «Таврида.Арт» (Судак, по 3 августа). Передача в ведение госкомпании «Энергоком» лицензии на распределение газа конечным потребителям вместо российско-молдавского предприятия «Молдовагаз» (Молдавия). Введение США 30-процетных пошлин на импорт из стран Евросоюза и Мексики. Запуск поставок азербайджанского газа в Сирию по трубопроводу Килис через территорию Турции. Бой Мовлида Хайбулаева против Хесуса Пинедо (Перу) в полулегком весе Мирового турнира Профессиональной борцовской ассоциации (Атлантик-Сити).

-

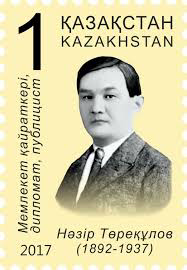

Что первый советский посол в Саудовской Аравии Тюрякулов Назир Тюрякулович организовал в стране пребывания квалифицированную медицинскую помощь местному населению. После расстрела* Назира Тюрякулова и принудительного отзыва Карима Хакимова из Саудовской Аравии Абдель Азиз ибн Сауд отказался принимать любого другого Полномочного представителя СССР. Отношения с Саудитами были восстановлены только 17 января 1990 года. * 3 октября 1937 года расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР по ст. 58-1а, 58-8, 58-11 УК РСФСР. Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР предусматривала наказания за контрреволюционные преступления. Статья 58-1а касалась измены родине, 58-8 - террористических актов, а 58-11 - организационной контрреволюционной деятельности. Был посмертно реабилитирован.

-

Топ новости на 30 июля, среда Подписание соглашения с некоммерческими организациями России о взаимодействии в ходе Единого дня голосования (Москва). Заседание совета директоров АО «Почта России». XXXIV Личный чемпионат России по гольфу (Свердловская область, по 2 августа). Заседание комитета Совета Безопасности ООН по угрозам международному миру и безопасности, создаваемым террористическими актами. Чемпионат Европы по пляжному волейболу (Дюссельдорф, по 3 августа). Топ новости на 31 июля, четверг Образовательный медиафорум «Единый Кавказ» (Нальчик, по 2 августа). VIII Международный янтарный форум AmberForum 2025 (Москва, по 3 августа). Международный фест-форум «Голоса мира» (Москва, по 3 августа). Открытие выставки уличного искусства «Фигура речи» (Москва). Открытие XXIII Музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает...» (Сухум). Запуск многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом «Роскосмоса»Олегом Платоновым в составе экипажа к МКС (США).

-

Соглашение ЕС и США в ядерной энергетике предусматривает торговлю технологиями и реакторами Закупки технологий и реакторов, а также инвестиции войдут в договорную сумму в $750 млрд, которую Евросоюз обещает потратить по торговому соглашению с США в области энергетики, сообщила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. "Что касается ядерной энергетики, это включит ядерные технологии и американский экспорт, в частности, малых модульных реакторов SRM для гражданского использования. И сегодня мы пока находимся на таком уровне детализирования, что касается соответствующих продуктов", - сказала онаю Она уточнила, что "$750 млрд включают импорт, но также инвестиции в энергетической области, согласованные Соединенными Штатами на уровне Европейского союза". "Уже есть инвестиции, согласованные американской стороной на сумму около 300 млрд евро", - добавила Итконен. Она призвала журналистов правильно интерпретировать цифры и не утверждать, что теперь $250 млрд в год будут затрачиваться только на закупку углеводородного топлива. "Это неправда", - заявила она. "Нужно уточнить и напомнить, что Европейская комиссия сама не покупает эти продукты, и само американское правительство не продает их также. Так что, прежде чем рассуждать об объемах, необходимо помнить, что речь идет о коммерческих решениях. И это предприятия принимают решения, покупать или продавать", - подчеркнула Итконен. В справке ЕК с объяснениями к политическому соглашению о торговле ЕС и США говорится: "ЕС намерен закупить американский сжиженный природный газ, нефть и продукты атомной энергетики с ожидаемым объемом поставок в $750 млрд (около 700 млрд евро) в течение следующих трех лет. Это будет способствовать замещению российского газа и нефти на рынке ЕС".

-

Топ новости на 29 июля, вторник Круглый стол о текущем состоянии отношений России со странами ЕС и НАТО спустя 50 лет после подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Москва). Матчи первого тура группового этапа Фонбет - Кубка России по футболу в «Пути Российской премьер-лиги» (по 31 июля). Визит Касым-Жомарта Токаева в Турцию. Шестая Международная конференция спикеров парламентов (Женева, по 31 июля). Заседания Федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (Вашингтон, по 30 июля).

-

Пиарщики стали одними из самых востребованных на рынке труда России Специалисты по пиар-технологиям стали одной из самых востребованных профессий по темпам роста числа вакансий в ритейле, показало совместное исследование hh.ru и Ассоциации компаний розничной торговли (есть у "Российской газеты"). Так, число вакансий пиарщиков в ретейле выросло за год на 135%, специалистов по информационной безопасности - на 97%, дата-сайентистов (аналитиков данных) - на 89%. В пятерке самых востребованных профессий в рознице также оказались специалисты по сертификации (+83%) и продуктовые аналитики (+63%). Резкий рост спроса на непрофильные для торговли профессии объясняется глубокой цифровой трансформацией отрасли, ужесточением регуляторных требований и обострением конкуренции за кадры, когда нужна быстрая реакция за запросы бизнеса, отмечают эксперты hh.ru. Бизнесу нужно улучшать клиентский опыт, а значит, нужны продуктовые аналитики, которые анализируют пути пользователей в приложениях и офлайн-магазинах. По данным АКОРТ, помимо специалистов по информационной безопасности и дата-аналитиков крупные розничные сети фиксируют высокий рост спроса на категорийных менеджеров, менеджеров по продукту, специалистов по закупкам и логистике. Спрос на пиарщиков в крупных розничных корпорациях ниже, чем в целом в торговой отрасли, что объясняется низкой текучкой в этой области и небольшой долей таких специалистов в общем объеме вакансий.

-

Топ новости на 28 июля, понедельник Старт приема заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в рамках Единого дня голосования. Выступление Сергея Лаврова в рамках XI Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» (Солнечногорск). Вступление в силу уточненных критериев ЦБ для получения статуса квалифицированного инвестора. Пресс-конференция, посвященная реализации социальных и молодежных проектов в СКФО (Пятигорск). III Российско-африканская конференция «Realpolitik в расколотом мире: переосмысление связей между Россией и Южной Африкой в глобальном и африканском контексте» (Претория). Международная конференция ООН высокого уровня «Мирное урегулирование палестинского вопроса и реализация решения о двух государствах» (Нью-Йорк). Переговоры о продлении действующих соглашений по торговле между США и КНР (Стокгольм, по 29 июля). Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Вена). Профсоюзный саммит стран G20 (ЮАР).

-

Топ новости на 27 июля, воскресенье Начало выполнения прямых рейсов между Москвой и Пхеньяном авиакомпанией Nordwind. Всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль «Арктика. Лед тронулся» (Ханты-Мансийск, по 30 июля). Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» (Торонто, по 7 августа). Турнир Женской теннисной ассоциации (Монреаль, по 7 августа).

-

А знаете ли вы, что Владимир Ильич Ленин очень любил детей? Анекдот про Ленина ...Сама Надежда Константиновна, согласно анекдоту, не отрицала мужнина детолюбия: — Владимир Ильич очень любил детей. Бывало, сидит он на скамейке, а если рядом присядет девочка, он бритвочку достанет и о ремень точит-точит. Посмотрит на девочку и снова точит-точит. — Так при чём же здесь любовь, Надежда Константиновна? — А ведь мог бы и полоснуть!

-

Топ новости на 26 июля, суббота Тренировки Военно-морского флота по обороне пункта базирования (Камчатский край, по 27 июля). Музыкальный фестиваль «Наши в городе» (Москва, по 27 июля). Бои в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC-Fight Nights с участием российских бойцов смешанных единоборств: Петра Яна, Саида Нурмагомедова и Шарабутдина Магомедова (Абу-Даби).

-

Топ новости на 25 июля, пятница Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Первый чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников СВО (Казань, по 29 июля). Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» (Калужская область, по 27 июля). Фестиваль культуры Вьетнама (по 3 августа). Визит Дональда Трампа в Великобританию, встреча с Киром Стармером (Тернберри, Абердин, по 29 июля). Многонациональные учения НАТО Agile spirit 2025 (Грузия, по 6 августа).

-

Топ новости на 23 июля, среда Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ (Москва). VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение» (Москва, по 27 июля). Визит президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха в Таджикистан (по 26 июля). Встреча Фридриха Мерца и Эмманюэля Макрона (Берлин). Выступление Дональда Трампа с речью на мероприятии «Победа в гонке ИИ» (США). Открытые дебаты в Совете Безопасности ООН, посвященные ситуации на Ближнем Востоке. Выборы в Сенат (верхнюю палату парламента страны) Бурунди. Топ новости на 24 июля, четверг Международная экологическая конференция с участием Михаила Мишустина (Республика Алтай, по 26 июля). Молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга», организованный в рамках федерального проекта «Россия - страна возможностей» (Самарская область, по 29 июля). Брифинг в Совете Безопасности ООН, посвященный взаимодействию с Организацией исламского сотрудничества.

-

ИПОТЕЧНИКАМ ОТСРОЧКИ!!! В России ипотечники при пополнении в семье смогут рассчитывать на кредитные каникулы сроком до полутора лет. Такие поправки были внесены на рассмотрение комиссии по законодательной деятельности при правительстве и одобрены ею. Предполагается, что эта мера облегчит выплату ипотеки россиянам с детьми и поддержит демографию.

-

Топ новости на 22 июля, вторник Окончание срока действия меморандума России и ООН об экспорте российской сельхозпродукции и удобрений, подписанного в июле 2022 года в Стамбуле. Международный авиационно-космический салон в онлайн-формате eMAKS-2025 (по 27 июля). Образовательная программа «Летние школы» для представителей сферы государственного управления на базе мастерской управления «Сенеж» (Солнечногорск, по 27 июля). Центральноазиатский международный экономический форум (Душанбе). Сессия Сейма Польши, в ходе которой Дональд Туск объявит о переменах в кабинете министров (по 25 июля). Встреча Дональда Трампа и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего (Вашингтон). Международная оборонная выставка IDEF (Стамбул, по 27 июля).

-

Карты UnionPay, которые были выпущены Россельхозбанком, перестали функционировать в странах Евросоюза, заявили Frank Media в службе поддержки кредитной организации. По словам оператора РСХБ, с 20 июля Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония «приостановили использование карт Россельхозбанка платежной системы UnionPay». Frank Media направили запрос в пресс-службу РСХБ. Оператор службы поддержки при этом уточнила, что карты UnionPay продолжают работать в Турции, Катаре, Индии, Южной Корее, ОАЭ, Таиланде, Сербии, Малайзии, Узбекистане... и других государствах.

-

Топ новости на 21 июля, понедельник Рассмотрение Верховным судом РФ иска Министерства юстиции РФ о ликвидации партии «Российский общенародный союз». II Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана (по 27 июля). Визит делегации Республики Татарстан в Боснию и Герцеговину. Визит министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро на Украину. Заседание Контактной группы по координации военной помощи Украине в онлайн-формате. Матчевая встреча по борьбе между сборными России и США (Будапешт).

-

Знаете ли вы, что у новорожденных всего 300 костей, а у взрослых - 206. Со временем некоторые кости срастаются